Сильное место - "Крепкий орешек".

18 марта 2025

Одним из самых сильных впечатлений лета 2024 года стало пребывание в Шлиссельбургской крепости.

Как казалось, обычная экскурсия, но посещение крепости стало потрясением. На небольшой территории — сгусток истории: испытаний и силы духа, героической стойкости и мужества…

Одну фотографию мы позаимствовали у интернета, чтобы стали понятны небольшие размеры крепости.

Её называли «Орешек». Вот уж действительно, крепкий орешек…

Историю места мы взяли из путеводителя, а фотографии наши.

История Шлиссельбургской крепости «Орешек» насчитывает 700 лет.

200 лет из них она служила тюрьмой. В XIV—XVII вв. крепость была форпостом Новгородской республики, а затем и Московского государства на границе со Шведским королевством.

Успехи Петра I в Северной войне привели к расширению территории России, и Орешек, потеряв свое военное значение, стал использоваться и как тюрьма. Первыми узниками Шлиссельбурга стали члены царской семьи — сестра Петра I Мария Алексеевна и его первая жена Евдокия Лопухина.

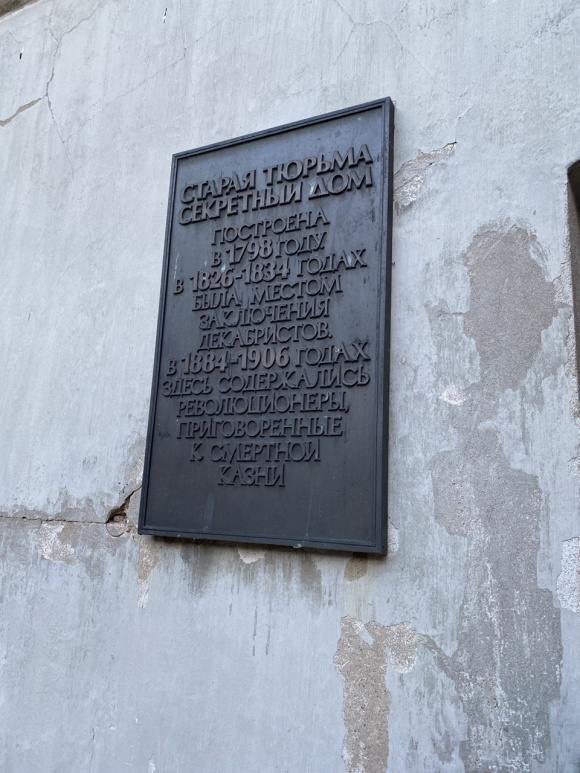

Со второй половины XVIII века Шлиссельбургская крепость стала целиком превращаться в тюрьму. На ее территории одно за другим было построено три тюремных здания (Старая тюрьма, Новая тюрьма и Четвертый тюремный корпус), а одно здание было приспособлено под тюрьму (Петровские «нумерные» казармы).

Во второй половине XVIII — нач. ХХ века в Шлиссельбурге содержались «секретные узники» — политические заключенные.

Узники крепости.

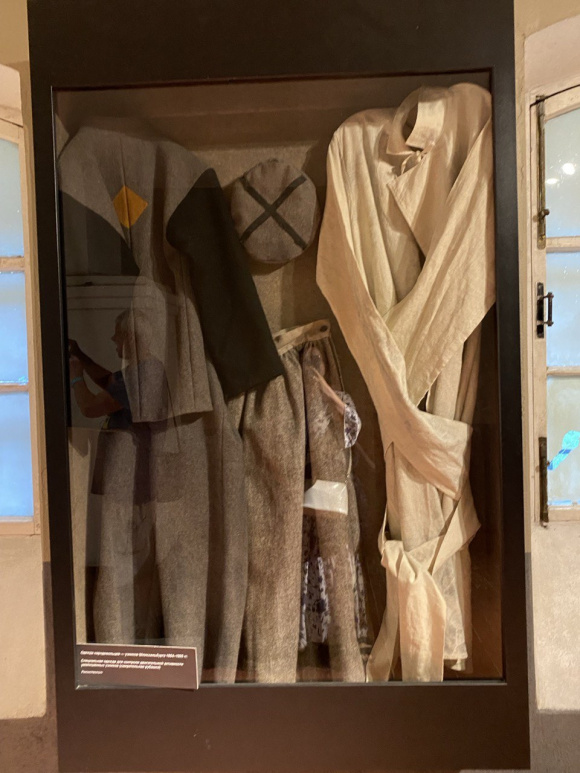

В тюремной истории Шписсельбургской крепости можно выделить несколько периодов. С петровских времен до начала XIX века сюда заключали по разным причинам: за подделку ассигнаций и игру в карты, за дерзкое поведение с начальством и беспорядки в полку, за незаконное присвоение земли и распространение ереси. В XVIII веке среди узников были и политические арестанты: царственные особы, опальные политики и бунтовщики.

Тюрьмой исключительно политической крепость стала в XIX веке. Здесь ожидали своей участи декабристы, отбывали наказание польские революционеры. В 1869—1883 гг. в крепости размещались военно-арестантские роты и дисциплинарный батальон для нижних армейских чинов.

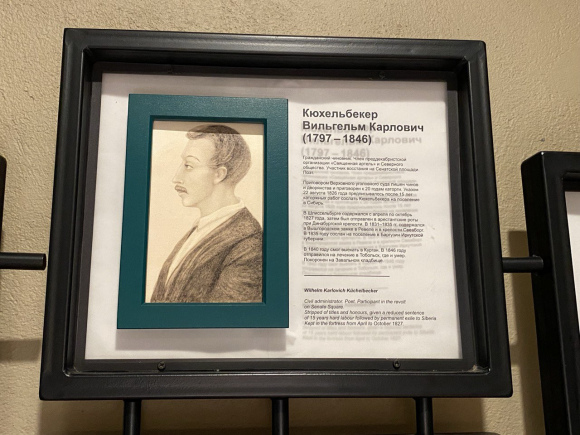

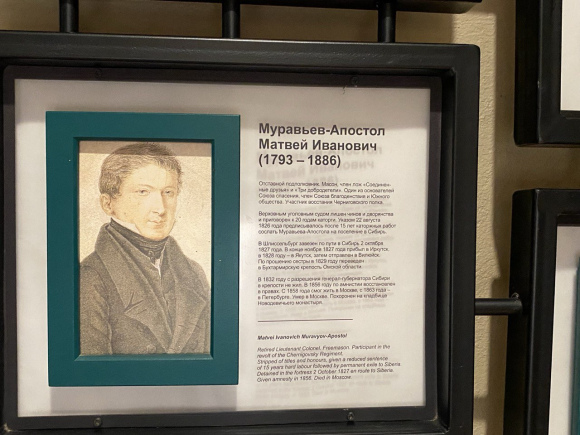

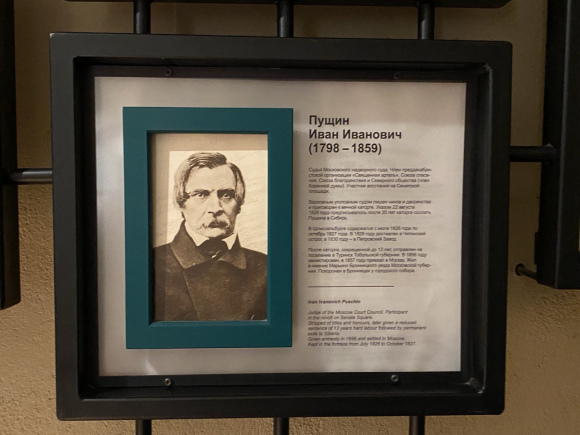

Декабристы.

В Шлиссельбургской крепости содержалось 18 декабристов — больше, чем в других крепостях. Кто-то провел здесь несколько месяцев, а кто-то лишь сутки по пути к месту заключения. Единственным декабристом, отбывшим в Шлиссельбурге весь срок заключения (6 лет), был Иосиф Поджио.

«Впредь до назначения им мест в Сибири» декабристы содержались в одиночных камерах и общались между собой перестукиванием. Тюремную азбуку изобрел Михаил Бестужев. Он использовал принцип звона часов или склянок на корабле — согласные и гласные выбивались одиночными, двойными или тройными стуками с паузами разной длины. Всякая деятельность декабристам была запрещена, из книг кроме Библии доступны были только взятые с собой.

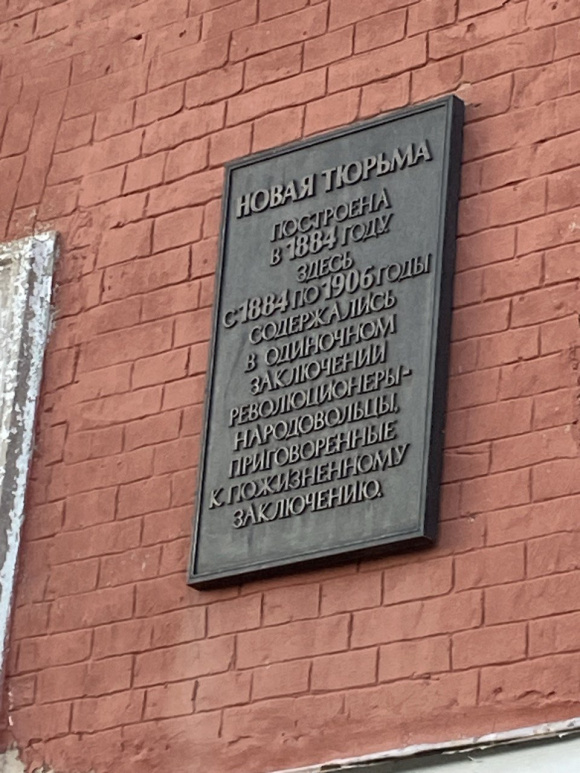

1882−1884 гг. на территории крепости появилось тюремное здание, получившее название Новая тюрьма. Она строилась специально для членов партии «Народная воля», убивших императора Александра II. С 1884 по 1907 год Шлиссельбургская крепость была тюрьмой одиночного заключения. Чаще всего сюда попадали по личному указанию царя, поэтому в обиходе тюрьму называли «государевой». В ее камерах отбывали наказание за терроризм народовольцы и эсеры. Именно этот период истории Шлиссельбурга наиболее известен, так как узники той поры нередко оставляли свои мемуары.

В двухэтажном тюремном корпусе было предусмотрено 40 одиночных камер: 19 камер на первом этаже, 21 — на втором.

Устройство тюрьмы не предполагало сплошного перекрытия между этажами.

Вдоль камер второго этажа тянулось невысокое ограждение, по центру натянута веревочная сетка, призванная предотвратить падение. Благодаря такой планировке все внутреннее пространство тюрьмы было как на ладони.

В 1906 году тюрьму упразднили, и до марта 1907 года остров был открыт для свободного посещения.

В 1909—1911 гг. в крепости велось строительство нового тюремного корпуса и корпуса для надзирателей, перестраивались имеющиеся здания. Появилось название — Шлиссельбургский каторжный централ.

Февральская революция 1917 года освободила всех узников. В августе 1928 года в Шлиссельбургской крепости открыли музей, филиал Ленинградского музея революции, который просуществовал здесь до 1939 года.

Перед Советско-финской войной (1939−1940) музей закрыли. В стенах крепости разместилась Ладожская военная флотилия.

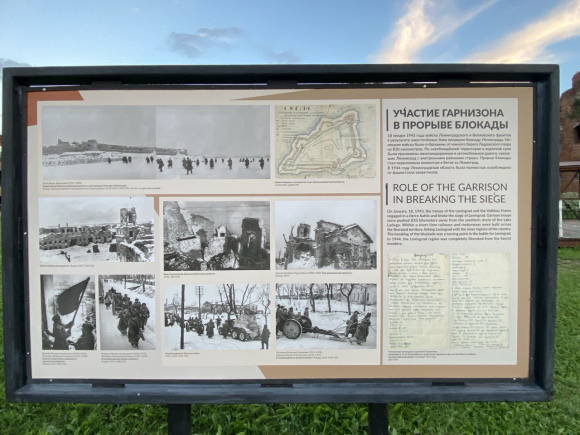

В 1941—1943 гг. крепость Орешек стойко держала оборону, являясь передовым форпостом советских войск. Почти 500 дней небольшой гарнизон оборонял крепость. Несмотря на многочисленные попытки, фашистским войскам не удалось переправиться на правый берег Невы и замкнуть кольцо блокады Ленинграда.

Из воспоминаний защитников крепости:

«Самой трудной была для нас пора белых ночей. На долгие недели исчезал спасительный покров темноты. Враг, не прекращая, обстреливал переправу — мы были у него на виду. Надолго нам запомнились эти белые ночи…» (Василий Никитович Касаткин, старшина, служил в Шлиссельбургской крепости с сентября 1941 по январь 1943 года);

«Гарнизон Орешка шестнадцать месяцев подряд с честью выполнял ставившиеся перед ним задачи. Фашистам удалось разрушить каменные стены крепостные сооружения. Они исковеркали металл на перекрытиях зданий, но они не сломили духа и стойкости советских воинов, находившихся в Орешке, Люди оказались крепче камня и металла» (Алексей Григорьевич Морозов, комиссар 409-й артбатареи Балтийского флота, защитник крепости с октября 1941 по январь 1943 года).

18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов в результате ожесточённых боев прорвали блокаду Ленинграда. Немецкие войска были отброшены от южного берега Ладожского озера на 810 километров. По освобождённой территории в короткий срок были проложены железнодорожная и автомобильная дороги, связавшие Ленинград с внутренними районами страны. Прорыв блокады стал переломным моментом в битве за Ленинград.

В 1944 году Ленинградская область была полностью освобождена от фашистских захватчиков.

В послевоенные годы в крепости прошла реставрация, и в 1964 году она открылась для посетителей, став филиалом Государственного музея истории Ленинграда ныне Государственный музей истории Санкт-Петербурга.

И ещё несколько слов от себя. Практически с любой точки крепости её видно всю. Территория меньше стадиона. Но каждый шаг наполняет сознанием, что здесь, именно здесь сосредоточена невероятная энергия, копившаяся на протяжении веков. Здесь невероятным образом осталась та сила людей, боровшихся в разное время и в разных условиях — за свободу. И политические заключённые, и солдаты Красной Армии питали эту землю или наоборот — подпитывались от неё. Наверное, о таких местах говорят, что здесь или когда-нибудь падал метеорит, или разлом какой-нибудь произошёл. Ну не может быть на ровном месте такая сильная энергетика!..

А скорее всего тем источником были люди — лучшие люди страны. Их сила и их несокрушимость ощущается и сейчас.

Экскурсовод рассказала, что очень сильным раздражителем для фашистов был красный флаг на церкви (он и сейчас там висит — обратите внимание!). Но ничего с ним сделать они не могли. Ещё: как вы заметили, растительности на острове почти нет, топить печки нечем. Во время постоянных обстрелов на остров на лодках или по льду переправляли еду, дрова и снаряды. Но защитники крепости просили больше присылать именно снарядов, несмотря на холод и голод.

Что касается тюремных камер, где, наверное, ночевали и грелись солдаты, туда и сейчас зайти и побыть даже полминуты жутковато. Становится понятно какой силой и непокорностью обладали заключённые здесь люди, раз их так сурово оторвали от мира, опасаясь их деятельности и стремлений. И та же сила и непокорность проявилась во всей мощи во время обороны острова «Орешек».

Как казалось, обычная экскурсия, но посещение крепости стало потрясением. На небольшой территории — сгусток истории: испытаний и силы духа, героической стойкости и мужества…

Одну фотографию мы позаимствовали у интернета, чтобы стали понятны небольшие размеры крепости.

Её называли «Орешек». Вот уж действительно, крепкий орешек…

Историю места мы взяли из путеводителя, а фотографии наши.

История Шлиссельбургской крепости «Орешек» насчитывает 700 лет.

200 лет из них она служила тюрьмой. В XIV—XVII вв. крепость была форпостом Новгородской республики, а затем и Московского государства на границе со Шведским королевством.

Успехи Петра I в Северной войне привели к расширению территории России, и Орешек, потеряв свое военное значение, стал использоваться и как тюрьма. Первыми узниками Шлиссельбурга стали члены царской семьи — сестра Петра I Мария Алексеевна и его первая жена Евдокия Лопухина.

Со второй половины XVIII века Шлиссельбургская крепость стала целиком превращаться в тюрьму. На ее территории одно за другим было построено три тюремных здания (Старая тюрьма, Новая тюрьма и Четвертый тюремный корпус), а одно здание было приспособлено под тюрьму (Петровские «нумерные» казармы).

Во второй половине XVIII — нач. ХХ века в Шлиссельбурге содержались «секретные узники» — политические заключенные.

Узники крепости.

В тюремной истории Шписсельбургской крепости можно выделить несколько периодов. С петровских времен до начала XIX века сюда заключали по разным причинам: за подделку ассигнаций и игру в карты, за дерзкое поведение с начальством и беспорядки в полку, за незаконное присвоение земли и распространение ереси. В XVIII веке среди узников были и политические арестанты: царственные особы, опальные политики и бунтовщики.

Тюрьмой исключительно политической крепость стала в XIX веке. Здесь ожидали своей участи декабристы, отбывали наказание польские революционеры. В 1869—1883 гг. в крепости размещались военно-арестантские роты и дисциплинарный батальон для нижних армейских чинов.

Декабристы.

В Шлиссельбургской крепости содержалось 18 декабристов — больше, чем в других крепостях. Кто-то провел здесь несколько месяцев, а кто-то лишь сутки по пути к месту заключения. Единственным декабристом, отбывшим в Шлиссельбурге весь срок заключения (6 лет), был Иосиф Поджио.

«Впредь до назначения им мест в Сибири» декабристы содержались в одиночных камерах и общались между собой перестукиванием. Тюремную азбуку изобрел Михаил Бестужев. Он использовал принцип звона часов или склянок на корабле — согласные и гласные выбивались одиночными, двойными или тройными стуками с паузами разной длины. Всякая деятельность декабристам была запрещена, из книг кроме Библии доступны были только взятые с собой.

1882−1884 гг. на территории крепости появилось тюремное здание, получившее название Новая тюрьма. Она строилась специально для членов партии «Народная воля», убивших императора Александра II. С 1884 по 1907 год Шлиссельбургская крепость была тюрьмой одиночного заключения. Чаще всего сюда попадали по личному указанию царя, поэтому в обиходе тюрьму называли «государевой». В ее камерах отбывали наказание за терроризм народовольцы и эсеры. Именно этот период истории Шлиссельбурга наиболее известен, так как узники той поры нередко оставляли свои мемуары.

В двухэтажном тюремном корпусе было предусмотрено 40 одиночных камер: 19 камер на первом этаже, 21 — на втором.

Устройство тюрьмы не предполагало сплошного перекрытия между этажами.

Вдоль камер второго этажа тянулось невысокое ограждение, по центру натянута веревочная сетка, призванная предотвратить падение. Благодаря такой планировке все внутреннее пространство тюрьмы было как на ладони.

В 1906 году тюрьму упразднили, и до марта 1907 года остров был открыт для свободного посещения.

В 1909—1911 гг. в крепости велось строительство нового тюремного корпуса и корпуса для надзирателей, перестраивались имеющиеся здания. Появилось название — Шлиссельбургский каторжный централ.

Февральская революция 1917 года освободила всех узников. В августе 1928 года в Шлиссельбургской крепости открыли музей, филиал Ленинградского музея революции, который просуществовал здесь до 1939 года.

Перед Советско-финской войной (1939−1940) музей закрыли. В стенах крепости разместилась Ладожская военная флотилия.

В 1941—1943 гг. крепость Орешек стойко держала оборону, являясь передовым форпостом советских войск. Почти 500 дней небольшой гарнизон оборонял крепость. Несмотря на многочисленные попытки, фашистским войскам не удалось переправиться на правый берег Невы и замкнуть кольцо блокады Ленинграда.

Из воспоминаний защитников крепости:

«Самой трудной была для нас пора белых ночей. На долгие недели исчезал спасительный покров темноты. Враг, не прекращая, обстреливал переправу — мы были у него на виду. Надолго нам запомнились эти белые ночи…» (Василий Никитович Касаткин, старшина, служил в Шлиссельбургской крепости с сентября 1941 по январь 1943 года);

«Гарнизон Орешка шестнадцать месяцев подряд с честью выполнял ставившиеся перед ним задачи. Фашистам удалось разрушить каменные стены крепостные сооружения. Они исковеркали металл на перекрытиях зданий, но они не сломили духа и стойкости советских воинов, находившихся в Орешке, Люди оказались крепче камня и металла» (Алексей Григорьевич Морозов, комиссар 409-й артбатареи Балтийского флота, защитник крепости с октября 1941 по январь 1943 года).

18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов в результате ожесточённых боев прорвали блокаду Ленинграда. Немецкие войска были отброшены от южного берега Ладожского озера на 810 километров. По освобождённой территории в короткий срок были проложены железнодорожная и автомобильная дороги, связавшие Ленинград с внутренними районами страны. Прорыв блокады стал переломным моментом в битве за Ленинград.

В 1944 году Ленинградская область была полностью освобождена от фашистских захватчиков.

В послевоенные годы в крепости прошла реставрация, и в 1964 году она открылась для посетителей, став филиалом Государственного музея истории Ленинграда ныне Государственный музей истории Санкт-Петербурга.

И ещё несколько слов от себя. Практически с любой точки крепости её видно всю. Территория меньше стадиона. Но каждый шаг наполняет сознанием, что здесь, именно здесь сосредоточена невероятная энергия, копившаяся на протяжении веков. Здесь невероятным образом осталась та сила людей, боровшихся в разное время и в разных условиях — за свободу. И политические заключённые, и солдаты Красной Армии питали эту землю или наоборот — подпитывались от неё. Наверное, о таких местах говорят, что здесь или когда-нибудь падал метеорит, или разлом какой-нибудь произошёл. Ну не может быть на ровном месте такая сильная энергетика!..

А скорее всего тем источником были люди — лучшие люди страны. Их сила и их несокрушимость ощущается и сейчас.

Экскурсовод рассказала, что очень сильным раздражителем для фашистов был красный флаг на церкви (он и сейчас там висит — обратите внимание!). Но ничего с ним сделать они не могли. Ещё: как вы заметили, растительности на острове почти нет, топить печки нечем. Во время постоянных обстрелов на остров на лодках или по льду переправляли еду, дрова и снаряды. Но защитники крепости просили больше присылать именно снарядов, несмотря на холод и голод.

Что касается тюремных камер, где, наверное, ночевали и грелись солдаты, туда и сейчас зайти и побыть даже полминуты жутковато. Становится понятно какой силой и непокорностью обладали заключённые здесь люди, раз их так сурово оторвали от мира, опасаясь их деятельности и стремлений. И та же сила и непокорность проявилась во всей мощи во время обороны острова «Орешек».