Три музея в Коломне.

18 марта 2025

Мы сегодня отправимся в старинную Коломну и посетим три музея.

Первым на маршруте был Музей пастилы. Честно говоря, не все верят, что пастила была раньше так же популярна и успешна в Коломне, как и сейчас. Никаких явных свидетельств не осталось. Но по всему видно, что пастила и Коломна созданы друг для друга — город даже выглядит сладким. И этому во многом способствуют легенды и мифы (на то они легенды и мифы, чтобы кто-то в них верил, а кто-то нет).

Итак, Музей пастилы. Сразу от всей души поблагодарим Михаила Мещерякова — организатора концерта за то, что он организовал и этот поход в Музей — оказалось, что записаться туда можно… через месяц.

Это не обычный музей: здесь всё организовано музейно-театрально-гастрономически. Встречает гостеприимная хозяйка, а далее потчует сказками и пастилой.

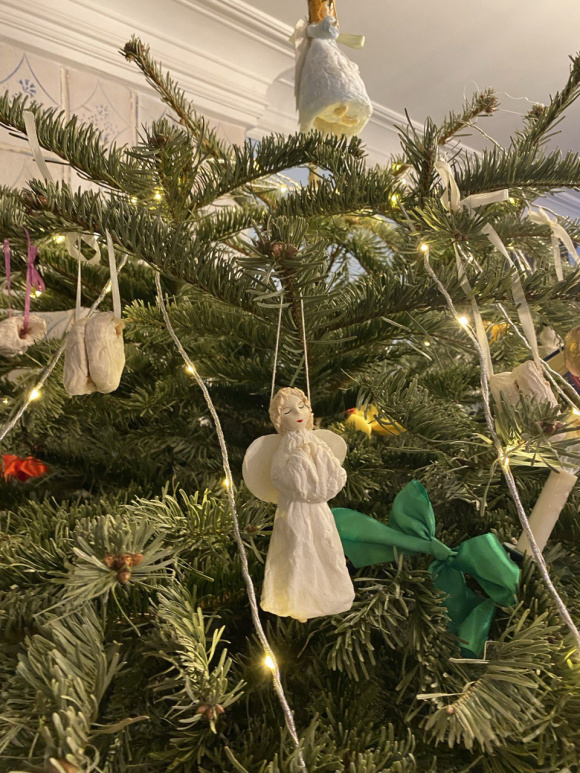

Прекрасная елка и Пушкин, конечно

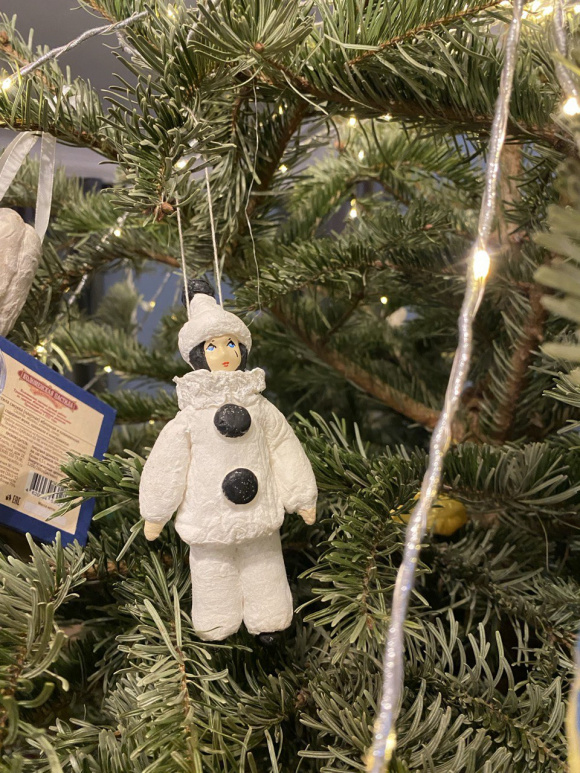

На ёлке самодельные игрушки и… пастила

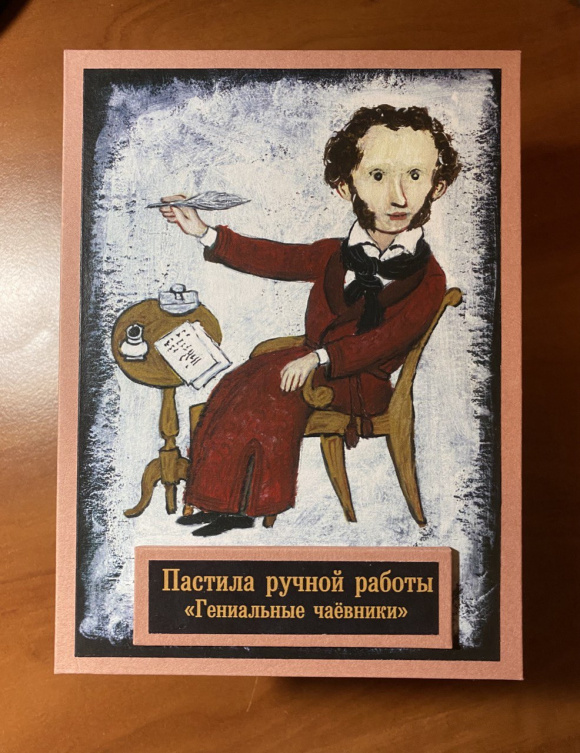

И, конечно, в конце программы можно купить пастилу разных видов и сортов. Например, пользуется популярностью такая серия

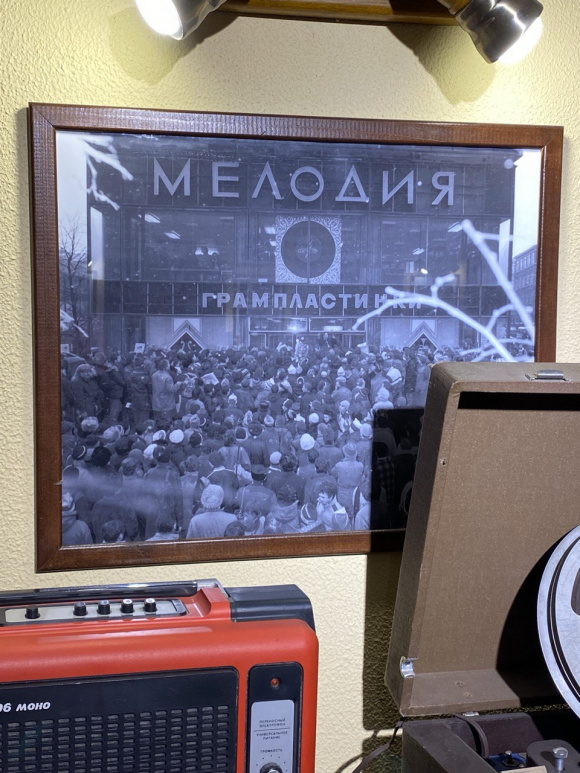

Следующий музей встретился случайно, но очень вовремя — Музей патефона. Вот тут всё исторически точно, без мифов и легенд: в Коломне до Великой Отечественной войны работал патефонный завод.

Краткая справка: 1933 год — открытие Коломенского патефонного завода на пустующих площадях бывшей шелкокрутильной фабрики.

250 тысяч патефонов в год — проектная мощность «патефонки».

3241 человек — численность рабочих Коломенского патефонного завода в 1938 году. Основной костяк предприятия составили дети работников Коломзавода, которые обучались в открытой при нем школе ФЗУ.

1 мая 1934 года — к этой дате была завершена сборка первых десяти портативных патефонов, изготовленных вручную. В честь этого события на «патефонке» состоялся торжественный митинг.

35 655 патефонов было выпущено на Коломенском патефонном заводе в 1935 году. Для сравнения — к концу 1934 года — только 242 штуки.

1937 год — коломенские патефоны представляли СССР на Всемирной выставке в Париже.

В годы Великой Отечественной войны Коломенский патефонный завод был эвакуирован. Из эвакуации патефон уже не вернулся. Производственные цеха перепрофилировали под другие нужды.

Коллекция Музея — богатейшая. Вся история звуковоспроизведения XX века здесь зафиксирована в экспонатах. И звуковое сопровождение чудесное: пока ходишь по музею, слышишь патефонные звуки.

И третий музей — Усадьба Лажечниковых.

«Усадьба купцов Лажечниковых» — исторический памятник середины ХVIII — ХIХ веков. С ней связано имя Ивана Ивановича Лажечникова — писателя, получившего широкую известность как автор русского исторического романа «Ледяной дом». Здесь он провел свои детские и юношеские годы.

Этот музей отчасти ещё и краеведческий — первая часть экспозиции рассказывает о жизни в Коломне в прошлые века. А бОльшая часть повествует о семье Ложечниковых — именно так. Только сам писатель уже стал Лажечниковым.

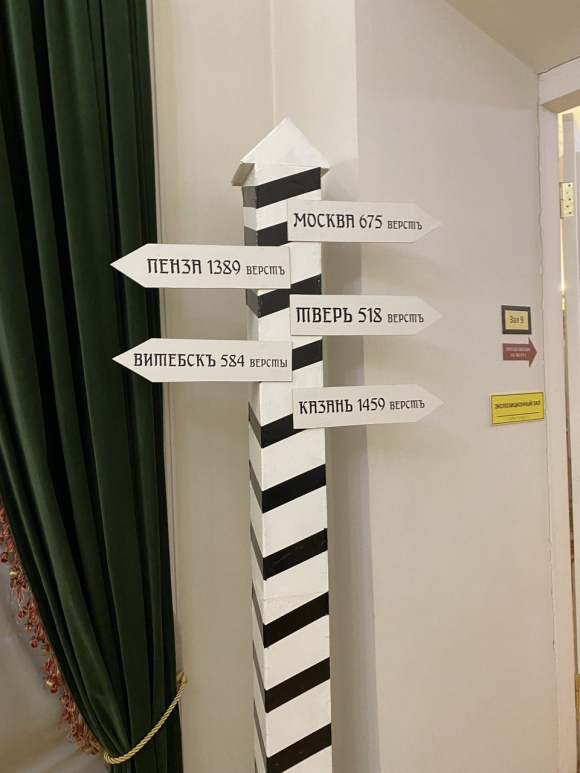

В Коломне Иван Иванович провёл первых 16 лет. Его детство было счастливым. Далее судьба распорядилась так, что более в Коломне он не жил. Служба в московском архиве Коллегии иностранных дел, война 1812-ого года и разорение отца, не дали возможности Лажечникову вернуться в Коломну. Он работал директором училищ и инспектором в Пензе, Казани, Твери. Много лет занимал высокие должности вице-губернатора Твери, а затем Витебска. Но, несмотря на многие годы, проведенные вдали от Коломны, Лажечников хранил в своей памяти образы дорогих сердцу мест. И в исторических романах, и в автобиографических очерках писатель прямо или косвенно упоминает Коломну.

Интересны воспоминания о Денисе Давыдове:

«Никогда не забуду уморительных, исполненных сарказма и острот, рассказов и пародий поэта-партизана Д.В. Давыдова. Хлестнет иногда в кого арканом своей насмешки, и тот летит кувырком с коня своего. Этому также не надо было для бритья употреблять бритву, как говорили про другого известного остряка, — стоило ему только поводить языком своим. Часто слышал я его в городке Нимтше, в Силезии, в садике одного из тамошних бюргеров, где собирался у дяди Дениса Васильевича и корпусного нашего командира, H.H.Раевского, близкий к нему кружок. С азиатским обликом, с маленькими глазами, бросающими искры, с черною, как смоль, бородой, из-под которой виден победоносец Георгий, с брюшком, легко затянутым ремнем, — будто и теперь его в очи вижу и внимаю его остроумной беседе. Хохочут генералы и прапорщики. Раевский, в глубоком раздумье, может быть, занесенный своими мыслями на какое-нибудь поле сражения, чертит хлыстиком какие-то фигуры по песку; но и тот, прислушиваясь к рассказу, воспрянул: он смеется, увлеченный общим смехом, и, как добрый отец, радостным взором обводит военную семью свою».

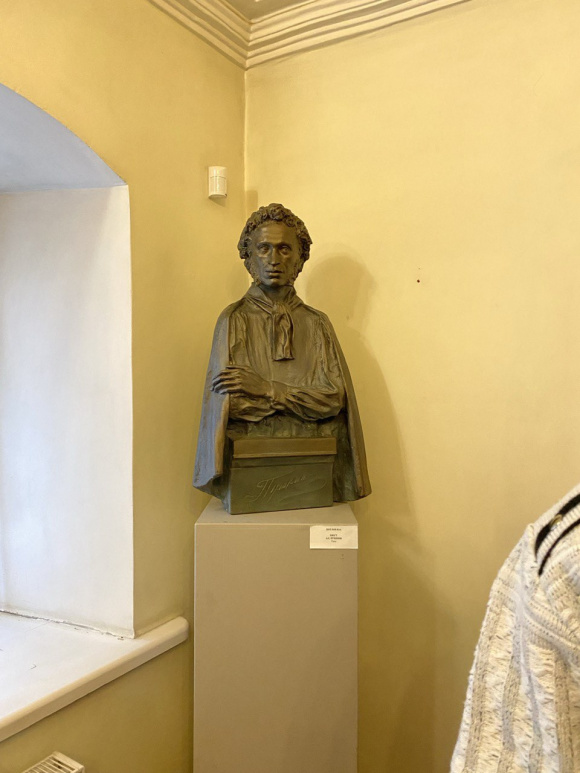

Чтобы узнать любопытные подробности знакомства Лажечникова и Пушкина, мы предлагаем вам заглянуть в Приложение↓, где разместим фрагмент воспоминаний Ивана Ивановича. И вы узнаете: Лажечников всю жизнь гордился тем, что спас Пушкина от дуэли в 1819 году…

Вместо всяких заключительных (про Музей писателя) слов перечитайте чудесный рассказ Чехова «Неудача». И станет очевидным тот факт, что писатель Лажечников был столь популярным, что его портрет висел в каждом доме!

Антон Чехов «НЕУДАЧА»

Илья Сергеич Пеплов и жена его Клеопатра Петровна стояли у двери и жадно подслушивали. За дверью, в маленькой зале, происходило, по-видимому, объяснение в любви; объяснялись их дочь Наташенька и учитель уездного училища Щупкин.— Клюет! — шептал Пеплов, дрожа от нетерпения и потирая руки. — Смотри же, Петровна, как только заговорят о чувствах, тотчас же снимай со стены образ и идем благословлять… Накроем… Благословение образом свято и ненарушимо… Не отвертится тогда, пусть хоть в суд подает. А за дверью происходил такой разговор: — Оставьте ваш характер! — говорил Щупкин, зажигая спичку о свои клетчатые брюки. — Вовсе я не писал вам писем!— Ну да! Будто я не знаю вашего почерка! — хохотала девица, манерно взвизгивая и то и дело поглядывая на себя в зеркало. — Я сразу узнала! И какие вы странные! Учитель чистописания, а почерк как у курицы! Как же вы учите писать, если сами плохо пишете?— Гм!.. Это ничего не значит-с. В чистописании главное не почерк, главное, чтоб ученики не забывались. Кого линейкой по голове ударишь, кого на колени… Да что почерк! Пустое дело! Некрасов писатель был, а совестно глядеть, как он писал. В собрании сочинений показан его почерк.— То Некрасов, а то вы… (вздох). Я за писателя с удовольствием бы пошла. Он постоянно бы мне стихи на память писал!— Стихи и я могу написать вам, ежели желаете.— О чем же вы писать можете?— О любви… о чувствах… о ваших глазах… Прочтете — очумеете… Слеза прошибет! А ежели я напишу вам поэтические стихи, то дадите тогда ручку поцеловать?— Велика важность!.. Да хоть сейчас целуйте! Щупкин вскочил и, выпучив глаза, припал к пухлой, пахнущей яичным мылом, ручке.— Снимай образ! — заторопился Пеплов, толкнув локтем свою жену, бледнея от волнения и застегиваясь. — Идем! Ну! И, не медля ни секунды, Пеплов распахнул дверь.— Дети… — забормотал он, воздевая руки и слезливо мигая глазами. — Господь вас благословит, дети мои… Живите… плодитесь… размножайтесь…— И… и я благословляю… — проговорила мамаша, плача от счастья. — Будьте счастливы, дорогие! О, вы отнимаете у меня единственное сокровище! — обратилась она к Щупкину. — Любите же мою дочь, жалейте ее… Щупкин разинул рот от изумления и испуга. Приступ родителей был так внезапен и смел, что он не мог выговорить ни одного слова."Попался! Окрутили! — подумал он, млея от ужаса. — Крышка теперь тебе, брат! Не выскочишь!"И он покорно подставил свою голову, как бы желая сказать: «Берите, я побежден!» — Бла… благословляю… — продолжал папаша и тоже заплакал. — Наташенька, дочь моя… становись рядом… Петровна, давай образ… Но тут родитель вдруг перестал плакать, и лицо у него перекосило от гнева.— Тумба! — сердито сказал он жене. — Голова твоя глупая! Да нешто это образ?— Ах, батюшки-светы! Что случилось? Учитель чистописания несмело поднял глаза и увидел, что он спасен: мамаша впопыхах сняла со стены вместо образа портрет писателя Лажечникова. Старик Пеплов и его супруга Клеопатра Петровна, с портретом в руках, стояли сконфуженные, не зная, что им делать и что говорить. Учитель чистописания воспользовался смятением и бежал.

Первым на маршруте был Музей пастилы. Честно говоря, не все верят, что пастила была раньше так же популярна и успешна в Коломне, как и сейчас. Никаких явных свидетельств не осталось. Но по всему видно, что пастила и Коломна созданы друг для друга — город даже выглядит сладким. И этому во многом способствуют легенды и мифы (на то они легенды и мифы, чтобы кто-то в них верил, а кто-то нет).

Итак, Музей пастилы. Сразу от всей души поблагодарим Михаила Мещерякова — организатора концерта за то, что он организовал и этот поход в Музей — оказалось, что записаться туда можно… через месяц.

Это не обычный музей: здесь всё организовано музейно-театрально-гастрономически. Встречает гостеприимная хозяйка, а далее потчует сказками и пастилой.

Прекрасная елка и Пушкин, конечно

На ёлке самодельные игрушки и… пастила

И, конечно, в конце программы можно купить пастилу разных видов и сортов. Например, пользуется популярностью такая серия

Следующий музей встретился случайно, но очень вовремя — Музей патефона. Вот тут всё исторически точно, без мифов и легенд: в Коломне до Великой Отечественной войны работал патефонный завод.

Краткая справка: 1933 год — открытие Коломенского патефонного завода на пустующих площадях бывшей шелкокрутильной фабрики.

250 тысяч патефонов в год — проектная мощность «патефонки».

3241 человек — численность рабочих Коломенского патефонного завода в 1938 году. Основной костяк предприятия составили дети работников Коломзавода, которые обучались в открытой при нем школе ФЗУ.

1 мая 1934 года — к этой дате была завершена сборка первых десяти портативных патефонов, изготовленных вручную. В честь этого события на «патефонке» состоялся торжественный митинг.

35 655 патефонов было выпущено на Коломенском патефонном заводе в 1935 году. Для сравнения — к концу 1934 года — только 242 штуки.

1937 год — коломенские патефоны представляли СССР на Всемирной выставке в Париже.

В годы Великой Отечественной войны Коломенский патефонный завод был эвакуирован. Из эвакуации патефон уже не вернулся. Производственные цеха перепрофилировали под другие нужды.

Коллекция Музея — богатейшая. Вся история звуковоспроизведения XX века здесь зафиксирована в экспонатах. И звуковое сопровождение чудесное: пока ходишь по музею, слышишь патефонные звуки.

И третий музей — Усадьба Лажечниковых.

«Усадьба купцов Лажечниковых» — исторический памятник середины ХVIII — ХIХ веков. С ней связано имя Ивана Ивановича Лажечникова — писателя, получившего широкую известность как автор русского исторического романа «Ледяной дом». Здесь он провел свои детские и юношеские годы.

Этот музей отчасти ещё и краеведческий — первая часть экспозиции рассказывает о жизни в Коломне в прошлые века. А бОльшая часть повествует о семье Ложечниковых — именно так. Только сам писатель уже стал Лажечниковым.

В Коломне Иван Иванович провёл первых 16 лет. Его детство было счастливым. Далее судьба распорядилась так, что более в Коломне он не жил. Служба в московском архиве Коллегии иностранных дел, война 1812-ого года и разорение отца, не дали возможности Лажечникову вернуться в Коломну. Он работал директором училищ и инспектором в Пензе, Казани, Твери. Много лет занимал высокие должности вице-губернатора Твери, а затем Витебска. Но, несмотря на многие годы, проведенные вдали от Коломны, Лажечников хранил в своей памяти образы дорогих сердцу мест. И в исторических романах, и в автобиографических очерках писатель прямо или косвенно упоминает Коломну.

Благодарим Михаила Прохорова за прекрасную, одухотворенную экскурсию!

Из воспоминаний И. И. Лажечникова «Моё знакомство с Пушкиным»: «Со многими из писателей того времени, более или менее известных, знаком я был до приезда моего в Петербург, с иными сблизился в интересные эпохи десятых годов».Интересны воспоминания о Денисе Давыдове:

«Никогда не забуду уморительных, исполненных сарказма и острот, рассказов и пародий поэта-партизана Д.В. Давыдова. Хлестнет иногда в кого арканом своей насмешки, и тот летит кувырком с коня своего. Этому также не надо было для бритья употреблять бритву, как говорили про другого известного остряка, — стоило ему только поводить языком своим. Часто слышал я его в городке Нимтше, в Силезии, в садике одного из тамошних бюргеров, где собирался у дяди Дениса Васильевича и корпусного нашего командира, H.H.Раевского, близкий к нему кружок. С азиатским обликом, с маленькими глазами, бросающими искры, с черною, как смоль, бородой, из-под которой виден победоносец Георгий, с брюшком, легко затянутым ремнем, — будто и теперь его в очи вижу и внимаю его остроумной беседе. Хохочут генералы и прапорщики. Раевский, в глубоком раздумье, может быть, занесенный своими мыслями на какое-нибудь поле сражения, чертит хлыстиком какие-то фигуры по песку; но и тот, прислушиваясь к рассказу, воспрянул: он смеется, увлеченный общим смехом, и, как добрый отец, радостным взором обводит военную семью свою».

Чтобы узнать любопытные подробности знакомства Лажечникова и Пушкина, мы предлагаем вам заглянуть в Приложение↓, где разместим фрагмент воспоминаний Ивана Ивановича. И вы узнаете: Лажечников всю жизнь гордился тем, что спас Пушкина от дуэли в 1819 году…

Вместо всяких заключительных (про Музей писателя) слов перечитайте чудесный рассказ Чехова «Неудача». И станет очевидным тот факт, что писатель Лажечников был столь популярным, что его портрет висел в каждом доме!

Антон Чехов «НЕУДАЧА»

Илья Сергеич Пеплов и жена его Клеопатра Петровна стояли у двери и жадно подслушивали. За дверью, в маленькой зале, происходило, по-видимому, объяснение в любви; объяснялись их дочь Наташенька и учитель уездного училища Щупкин.— Клюет! — шептал Пеплов, дрожа от нетерпения и потирая руки. — Смотри же, Петровна, как только заговорят о чувствах, тотчас же снимай со стены образ и идем благословлять… Накроем… Благословение образом свято и ненарушимо… Не отвертится тогда, пусть хоть в суд подает. А за дверью происходил такой разговор: — Оставьте ваш характер! — говорил Щупкин, зажигая спичку о свои клетчатые брюки. — Вовсе я не писал вам писем!— Ну да! Будто я не знаю вашего почерка! — хохотала девица, манерно взвизгивая и то и дело поглядывая на себя в зеркало. — Я сразу узнала! И какие вы странные! Учитель чистописания, а почерк как у курицы! Как же вы учите писать, если сами плохо пишете?— Гм!.. Это ничего не значит-с. В чистописании главное не почерк, главное, чтоб ученики не забывались. Кого линейкой по голове ударишь, кого на колени… Да что почерк! Пустое дело! Некрасов писатель был, а совестно глядеть, как он писал. В собрании сочинений показан его почерк.— То Некрасов, а то вы… (вздох). Я за писателя с удовольствием бы пошла. Он постоянно бы мне стихи на память писал!— Стихи и я могу написать вам, ежели желаете.— О чем же вы писать можете?— О любви… о чувствах… о ваших глазах… Прочтете — очумеете… Слеза прошибет! А ежели я напишу вам поэтические стихи, то дадите тогда ручку поцеловать?— Велика важность!.. Да хоть сейчас целуйте! Щупкин вскочил и, выпучив глаза, припал к пухлой, пахнущей яичным мылом, ручке.— Снимай образ! — заторопился Пеплов, толкнув локтем свою жену, бледнея от волнения и застегиваясь. — Идем! Ну! И, не медля ни секунды, Пеплов распахнул дверь.— Дети… — забормотал он, воздевая руки и слезливо мигая глазами. — Господь вас благословит, дети мои… Живите… плодитесь… размножайтесь…— И… и я благословляю… — проговорила мамаша, плача от счастья. — Будьте счастливы, дорогие! О, вы отнимаете у меня единственное сокровище! — обратилась она к Щупкину. — Любите же мою дочь, жалейте ее… Щупкин разинул рот от изумления и испуга. Приступ родителей был так внезапен и смел, что он не мог выговорить ни одного слова."Попался! Окрутили! — подумал он, млея от ужаса. — Крышка теперь тебе, брат! Не выскочишь!"И он покорно подставил свою голову, как бы желая сказать: «Берите, я побежден!» — Бла… благословляю… — продолжал папаша и тоже заплакал. — Наташенька, дочь моя… становись рядом… Петровна, давай образ… Но тут родитель вдруг перестал плакать, и лицо у него перекосило от гнева.— Тумба! — сердито сказал он жене. — Голова твоя глупая! Да нешто это образ?— Ах, батюшки-светы! Что случилось? Учитель чистописания несмело поднял глаза и увидел, что он спасен: мамаша впопыхах сняла со стены вместо образа портрет писателя Лажечникова. Старик Пеплов и его супруга Клеопатра Петровна, с портретом в руках, стояли сконфуженные, не зная, что им делать и что говорить. Учитель чистописания воспользовался смятением и бежал.